Oui, d’une certaine manière. Je fais partie de cette génération qui est tombée dans les livres en lisant Stephen King. J’ai toujours aimé avoir peur ; que ce soit devant un livre, un film ou un opéra (si, si ! c’est possible !) Et arriver à recréer la peur, l’inquiétude, l’étrangeté, le malaise est pour moi un défi que je m’impose à chaque nouveau livre. C’est pourquoi je n’ai pas réellement l’impression de changer de genre avec Les Orphelins du mal. Disons que je creuse, je tâche d’approfondir mes thèmes de prédilection… et mes obsessions !

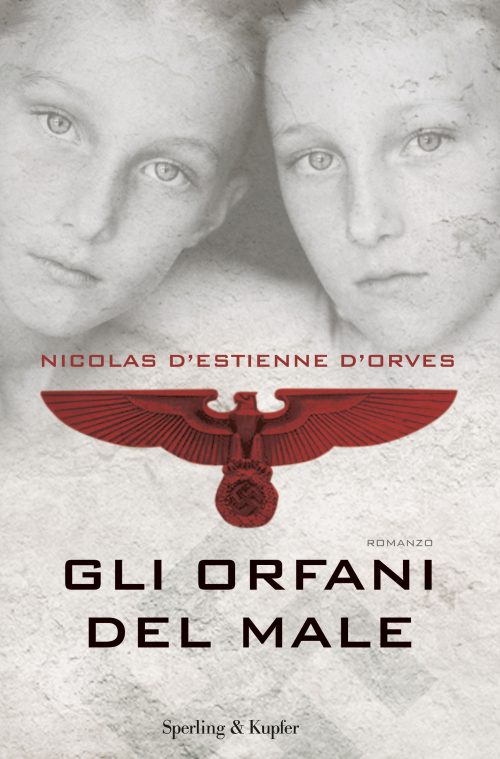

C’est un exercice difficile pour l’auteur… Si j’avais l’âme synthétique, je dirais que c’est une enquête policière et historique, qui s’étire entre les années 30 et nos jours, de la France à l’Allemagne en passant par la Norvège. On y rencontre une journaliste ambitieuse, un collectionneur ambigu, des rescapés du nazisme… et on finit par se demander si le IIIe Reich est vraiment mort en 1945…

Pour faire prétentieux, je dirais que c’est le parcours initiatique de différents personnages en quête de leurs origines, de leur identité, de leur histoire… Chacun à sa façon, ils sont des orphelins du mal.

Vous avez choisi une construction romanesque ambitieuse, qui court sur plusieurs époques. Est-ce votre passion pour l’opéra qui vous a inspiré ?

Plutôt ma passion pour le cinéma. Je conçois mes livres par tableaux, par scènes fortes (avec leurs odeurs, leurs couleurs, leur musique) et mon plan est comme un story-board. Pour vous faire une confidence, durant les deux ans et demi que m’a demandé la gestation de ce livre, j’ai presque arrêté de lire. Hormis la (très vaste !) documentation dans laquelle j’étais plongé, je me suis emmuré dans les séries télévisées, qui ont été une perpétuelle source d’inspiration. La structure dramatique d’un 24 H chrono, d’un Lost, et même d’un Six feet under sont de vrais modèles de construction. Ils ressuscitent cette virtuosité feuilletonesque que l’on a pu connaître en France au XIXe siècle, d’Alexandre Dumas à Eugène Sue. Le triomphe du roman populaire de qualité.

On sent à travers votre roman une grande connaissance de cette époque où l’Allemagne se donnait au nazisme. D’où vous vient cet intérêt ?

Le nom que je porte pousse au déterminisme ! Honoré d’Estienne d’Orves, mon grand-oncle, était résistant. Il a été fusillé en 1941 et de nombreuses rues et places en France portent son nom… donc le mien ! Bref, j’ai beau m’en défendre : je suis né pendant l’Occupation. Mais j’ai toujours été intéressé par l’autre côté de cette atroce barrière. Comment le pays de Bach et Goethe a-t-il pu enfanter le Léviathan ? Ce sont ces noces sanglantes de l’humanisme et de la barbarie qui m’ont toujours intrigué. Je leur avais d’ailleurs consacré un précédent roman, Fin de Race.

Vous avez choisi un thème difficile, le Lebensborn, l’organisation de la naissance d’une nouvelle race aryenne dans des haras humains. Comment l’idée vous est-elle venue ?

C’est l’une des parties les plus douloureuses et les moins connues du IIIe Reich. Avant tout car de nombreuses personnes aujourd’hui encore vivantes y ont été conçues ! Peu de romans l’ont abordé, ce sujet, et il m’a semblé intéressant de défricher de ce côté, fût-ce par le biais d’une pure fiction policière. Et le fait qu’il y ait eu un foyer du Lebensborn dans l’Oise, à quelques kilomètres de Senlis, ma ville d’enfance, a peut-être servi de déclencheur.

Comment avez-vous travaillé ? Avez-vous eu besoin de longues recherches ?

Voilà des années que je voulais faire une sorte de grand roman fondé sur toute la dimension ésotérique, pour ne pas dire magique, du nazisme (ses collusions avec les sociétés secrètes, l’archéologie, la quête du Graal etc.) J’avais pour cela accumulé des notes par centaines, sans vraiment savoir ce que j’en ferais… Puis, j’ai rencontré Bernard Fixot, qui m’a donné les moyens de me lancer dans l’aventure en me faisant une confiance presque téméraire ! J’ai alors repris toutes mes notes et l’histoire s’est peu à peu imposée à moi. Le plan est né sur les murs de mon appartement, sous la forme de centaines de post-it disséminés dans toutes les pièces, comme un puzzle. Un puzzle que j’ai mis plus de six mois à ranger dans le bon ordre, avant de m’enfermer dans l’Histoire, comme un demi moine !

Vous avez des descriptions de lieux avec des images très fortes (la province française, les îles du Nord de l’Europe, l’Allemagne). Avez-vous visité ces endroits pour écrire, ou est-ce la restitution de paysages intérieurs ?

La province que je décris, le Tarn, est celle de ma famille paternelle. Je n’ai donc eu qu’à piocher dans quelques souvenirs… et masquer quelques noms. Pour ce qui est de la Norvège, je me suis inspiré d’images et de descriptions des archipels Lofoten, que j’ai totalement fantasmées pour en faire un pur matériau littéraire. C’est la géographie au service du conte de fée ! L’exploration la plus dure, en fait, ça a été de me mettre dans la tête d’une jeune femme de 25 ans…

Il y a une dimension tragique dans le livre, mais aussi de l’humour, parfois potache. Est-ce une marque de fabrique ?

C’est mon péché mignon, je le confesse : l’alliance du dramatique et du comique, la rupture de ton, le contraste qui frappe, qui dérange, qui agace, j’adore ça ! C’est peut-être mon côté gothique : sous la noblesse des rosaces, il y a toujours une gargouille qui grimace. Dans une autre vie, j’ai dû être un Quasimodo !

Êtes-vous étonné de voir cette thématique de l’Allemagne nazie revenir sur le devant de la scène ?

Le nazisme est toujours sur le devant de la scène ; c’est juste que cette année, il a obtenu le Goncourt ! Le succès des Bienveillantes (livre admirable, vertigineux et très intimidant) est la preuve que le mal incarné par les nazis n’en finira jamais de faire couler de l’encre. Depuis Dante, on croyait l’Enfer loin sous nos pieds ; en 1945, on a compris qu’il avait éclos en plein centre de l’Europe.

Quels sont les thrillers/policiers ou autres (littérature et cinéma) dont la lecture vous a impressionné ? ou même inspiré ?

J’ai une culture littéraire et visuelle très éclectique, voire un peu bric-à-brac, et je m’efforce de ne pas me laisser influencer, sinon je serais tout bonnement incapable d’écrire ! Du côté des maîtres je citerai pêle-mêle Borges, Dostoïevski, Morand, Simenon, Dumas, Barrès, Nabokov, Marcel Aymé, Pierre Louÿs, Poe, Mark Twain, Fitzgerald, Larbaud, Capote… Mais mon jardin secret s’enchante devant Jean Ray, Serge Brussolo, Barjavel, Abellio, Pierre Véry, André Hardellet… Il y a deux ans, un thriller comme La Conspiration des Ténèbres de Théodor Roszak m’a beaucoup impressionné et je l’ai regardé comme un modèle à suivre. Enfin, je ne dirai jamais assez la dette que j’ai contractée à l’égard du Matin des Magiciens de Pauwels et Bergier et du Pendule de Foucault d’Umberto Eco qui, au lycée, m’ont ouvert à l’étrange…

Pour ce qui est du cinéma, je suis un farouche défenseur du vrai cinématographe (Bresson, Renoir, Welles, Tarkovski, Pialat, Powell, Rivette, Antonioni, Cassavetes, Pasolini, Altman, Bunuel, Bergman… que je vois et revois sans cesse). Mais j’adore aussi tout un cinéma bis, dans lequel j’engloberai en vrac par exemple George Romero, Joël Seria, Jean Yanne, Paul Verhoeven, Mel Brooks, les Monty-Python, Serge Leroi… Enfin, mon dieu vivant reste avant tout Jean-Pierre Mocky, ce qui m’a valu bien des brouilles avec mes amis cinéphiles !

Quelle place tient aujourd’hui l’écriture dans votre vie ?

Celle d’une drogue dure : chaque jour un peu plus indispensable… et plus douloureuse !