Le Servaz que nous découvrons dans Nuit a-t-il changé ?

Oui, d’abord parce que depuis N’Éteins pas la lumière, du temps s’est écoulé et les plaies de l’époque se sont un peu refermées. Mais c’est bien le problème : quelque chose va faire d’un coup ressurgir le passé et raviver le cauchemar. Ensuite parce que, dès le début du livre, il traverse une terrible épreuve, dont on ne dira rien pour ne pas tout révéler, mais qui va le transformer en profondeur. Contrairement à une école d’écriture en vogue, notamment au cinéma, qui veut que les personnages se transforment à la fin par les épreuves qu’ils traversent, j’ai souhaité que, dès le départ, mon personnage soit marqué par un événement déterminant. Ce qui ne veut pas dire que les épreuves vont s’arrêter là pour lui –oh que non ! Je crois que Martin Servaz n’a jamais eu à affronter autant de coups du sort et à relever autant de défis. Et pourtant, Dieu sait que je ne le ménageais pas dans les romans précédents. J’aime l’idée que c’est dans l’adversité qu’on voit de quel bois les gens sont faits. La peur, la douleur, le courage, la force – tous ces sentiments se révèlent face au danger, face à la mort, face à la nuit.

L’un des coups du sort dont vous parlez, pour Martin Servaz, c’est de se retrouver à faire équipe avec Kirsten, cette jeune enquêtrice norvégienne. Quel couple vont-ils former ?

De prime abord, ils ont l’air mal assortis mais, au fond, ils ne sont pas si différents : tous les deux ne sont pas très expansifs, ils sont compétents, exigeants, un poil rigides. Kirsten, au départ, a du mal à percer l’opacité de Martin et il a également du mal à la cerner. C’est aussi la rencontre – je n’irai pas jusqu’à dire le choc – entre deux cultures. J’ai beaucoup voyagé l’année dernière, entre la Norvège, l’Espagne, l’Afrique du Sud, la Grèce et le Mexique. Chaque individu est différent mais néanmoins façonné par la culture, l’histoire, la géographie de son pays ou de sa région. Il ne s’agit pas de comparer deux types de sociétés mais de mettre en présence deux caractères, deux personnages. Kirsten et Martin, que bien des choses séparent, poursuivent un but commun : retrouver Hirtmann et ce mystérieux enfant. Les personnages, c’est vraiment ce qui m’intéresse le plus dans un roman. Quel que soit le sujet abordé, quelle que soit l’histoire qu’on raconte, la réussite, en fin de compte, tiendra toujours à la qualité des personnages, à leur épaisseur, à leur complexité et à leur poids d’humanité. Il me semble que Kirsten est, en ce sens, quelqu’un d’intéressant. Mais, bien sûr, si je devais remercier un de mes protagonistes à la fin, comme je le fais avec les personnes réelles qui m’ont accompagné dans la rédaction de ce livre, ce serait Martin Servaz. Il y a des jours où il m’insupporte et d’autres où je me demande d’où il sort. De ma tête ? Vraiment ? Ou est-ce qu’il existe quelque part ?

Nuit consacre le face-à-face entre Servaz et son ennemi de toujours : Julian Hirtmann. Quels sont les liens qui les unissent et les opposent ?

Ce sont des liens extrêmement forts. Comme si une malédiction, une fatalité les enchaînait l’un à l’autre. Ils me font penser à ces couples de frères ennemis présents dans tant de civilisations et de légendes : Caïn et Abel, Seth et Osiris… Ce lien, il est d’abord le fait d’Hirtmann, même si le Suisse ne s’explique pas complètement cette attraction et cette fascination qu’il éprouve pour le flic. De son côté, Servaz ne ressent, bien sûr, nulle attraction. Mais il a de nombreuses raisons d’être obsédé par son ennemi ; la première d’entre elles est qu’il n’a jamais complètement renoncé – contrairement à ce qu’il prétend – à retrouver Marianne, l’amour de jeunesse de Servaz, qu’Hirtmann a kidnappée. Et puis, depuis Glacé, quelque chose les réunit : la musique de Gustav Mahler, ce génie autrichien dont les symphonies sont d’une telle richesse qu’on n’en finit jamais de les redécouvrir. Tous deux en sont fortement imprégnés. La musique de Mahler est un pont entre les temps anciens et les temps nouveaux. Or, tant Servaz qu’Hirtmann ont du mal avec le monde moderne… Malgré cela, on pourrait presque dire que Servaz et Hirtmann, c’est le jour et la nuit. Mais méfions-nous des simplifications : une part de nuit existe aussi chez Servaz. La question est plutôt : y a-t-il une lumière en Hirtmann ou n’est-il que ténèbres ? Je crois que le livre apporte une partie de la réponse. Dans Nuit, le retour d’Hirtmann est porté par une motivation très forte, la plus forte peut-être qu’on puisse imaginer. Et s’il cherche à approcher Servaz, c’est pour une raison très précise. En réalité, ce qui les unit est au moins aussi fort que ce qui les sépare – et, pour Servaz, c’est extrêmement déstabilisant. Nuit est le face-à-face tant attendu. Un duel, comme dans les westerns. Mais un duel qui ne va pas se passer comme prévu…

L’un des grands thèmes qui sous-tend votre roman semble être la paternité. Vous y avez mis un peu de vous-même ?

Pour un homme, existe-t-il un thème plus fort que celui-là ? Dans le roman, il y a cet enfant, Gustav. Qui est-il ? Pourquoi Hirtmann avait-il sa photo sur lui ? Qui sont ses parents ? Où se trouve-t-il ? Le roman met également en scène la relation conflictuelle entre Servaz et sa fille Margot. On ressent toutes les difficultés qu’il éprouve à être père. Entre eux, c’est vraiment très compliqué. Là encore, on a deux fortes personnalités qui s’opposent et qui en souffrent. Ils sont incapables de se dire qu’ils s’aiment, alors qu’évidemment, c’est le cas. Quant à savoir si j’y ai mis des choses de moi… sans doute, mais vous me permettrez de ne pas m’étendre sur le sujet.

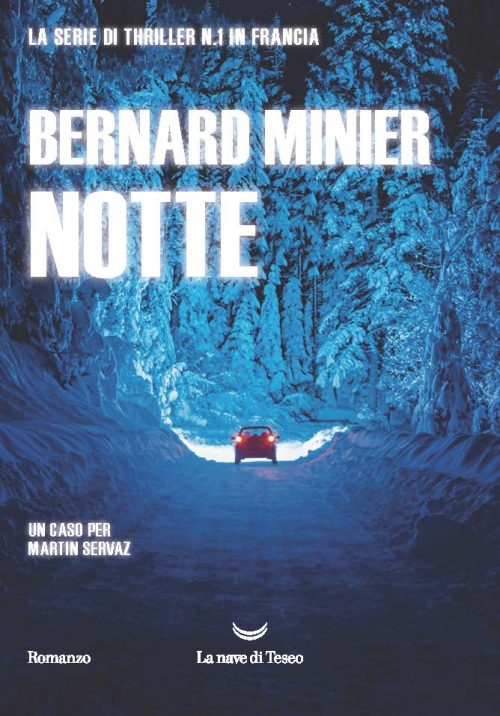

Vos livres connaissent un grand succès en France et à l’étranger. Récemment, l’adaptation de Glacé en série sur M6 a également été un énorme événement. Cette reconnaissance impacte-t-elle votre écriture ?

Ce succès, bien sûr, je le savoure. Je n’en suis toujours pas revenu, en vérité. 4 50 000 exemplaires de Glacé, une série – avec Servaz incarné par Charles Berling… –, dix-neuf traductions, dont les États-Unis, le Japon, la Turquie, la Russie… Jamais je n’aurais osé imaginer une chose pareille. Pour autant, ça ne change pas, je crois, ma façon d’écrire, ni le choix des sujets que j’aborde. La saga Servaz comptait déjà trois titres quand la série a été tournée. Mes personnages ont leur vie, autonome, séparée de leurs incarnations télévisuelles. Ils vivent dans ma tête, comme dans celle de mes lecteurs, indépendamment du reste. Car, chaque fois que je vais à la rencontre de mes lecteurs, je m’aperçois que chacun d’eux s’est approprié mes romans et les a faits siens. Beaucoup connaissent très bien mes personnages ; parfois, ils me ressortent des détails les concernant que j’avais oubliés, comme si on était deux à parler de la même personne, chacun en connaissant une facette différente. C’est assez formidable. Ces lecteurs-là regardent la série – indépendamment de sa qualité ou de son succès – comme il faut la voir : comme quelque chose de séparé des livres. Je n’ai d’ailleurs pas participé au scénario.

Comment parvenez-vous à installer cette tension, ce climat si angoissant ?

Je n’ai pas de recette, heureusement. J’ai une écriture et une façon de raconter les histoires qui me sont personnelles et je ne sais pas faire autrement. Comme tout auteur, au fond. Parmi ces ingrédients qui entrent dans mes récits, et qui créent cette tension que vous évoquez, il y a l’atmosphère, les décors. Dans ce roman, il y en a des frappants : cette plate-forme dont on a parlé, mais aussi le train de nuit Oslo-Bergen que j’ai emprunté en plein hiver, un barrage-voûte dans les Pyrénées, les ruines de l’Institut Wargnier, un refuge de haute montagne, une clinique. Et puis le froid, la nuit, la glace, la neige, la forêt, la montagne. On retourne enfin à Saint-Martin, là où tout a commencé. J’adore jouer avec les lieux, les atmosphères, le climat. J’ai une vision très précise de chaque scène que j’écris. Je suis à la fois le metteur en scène qui dirige ses acteurs, le décorateur, l’éclairagiste, le dialoguiste, le preneur de son, le monteur. J’ai un budget illimité, c’est l’avantage ! Par ailleurs, j’adore jouer avec les peurs des autres, et mettre en scène les miennes. « La plus ancienne, la plus forte émotion humaine, c’est la peur », a dit Lovecraft. Un monsieur qui en connaissait un rayon. Les peurs les plus efficaces sont celles qui naissent du quotidien, d’une personne qu’on croyait connaître ou d’un environnement familier qui devient tout à coup hostile. On peut transformer, par exemple, une simple aire d’autoroute en un lieu extrêmement anxiogène. C’est le cas dans Nuit. Je sais bien que j’ai commencé ma vie d’écrivain avec un cheval décapité en haut d’un téléphérique, mais ce n’est sans doute pas ce qu’il y avait de plus effrayant dans Glacé. Une porte fermée est parfois bien plus efficace qu’une scène de torture, un silence au bout du fil beaucoup plus terrifiant qu’une suite de menaces.